日立総合計画研究所(以下、日立総研)の創立50周年記念として野中郁次郎 一橋大学名誉教授をお迎えし、新しい価値を創造する自己変革組織の在り方について伺いました。野中先生はベストセラー『失敗の本質』や、組織的イノベーションのプロセスを理論化した『知識創造企業(邦題)』をはじめ、数多くの名著を記した経営学の大家です。野中先生が提唱されてきた「SECIモデル」をはじめとした経営理論と、日立の経営ビジョンや事業戦略を踏まえながら、知識創造の在り方や、グローバル競争を勝ち抜くために何をすべきかについて議論します。(聞き手は、日立総研会長の鈴木教洋が担当)

一橋大学 名誉教授

1935年東京都生まれ。1958年早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造勤務の後、米カリフォルニア大学(バークレー校)経営大学院にて博士号を取得。南山大学経営学部、防衛大学校、一橋大学商学部、北陸先端科学技術大学院大学で教授、カリフォルニア大学(バークレー校)経営大学院ゼロックス知識学名誉ファカルティスカラーを経て、現在、一橋大学名誉教授、日本学士院会員。

世界に知識創造理論を広めたナレッジマネジメントの権威として、国内外での講演を多数手がける。2013年には、The Oxford Handbook of Management TheoristsでBusiness School Theoristsの10人に選ばれる。主な著書に『組織と市場――組織の環境適合理論』(千倉書房)、『失敗の本質――日本軍の組織論的研究』(共著、ダイヤモンド社)、『直観の経営――「共感の哲学」で読み解く動態経営論』(共著、KADOKAWA)、The Knowledge-Creating Company : How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation(共著、Oxford University Press。邦題『知識創造企業』)、The Wise Company : How Companies Create Continuous Innovation(共著、Oxford University Press)、『野性の経営――極限のリーダーシップが未来を変える』(共著、KADOKAWA)などがある。

鈴木:日立は、「社会イノベーション事業」をシングルパーパス(日立の唯一の存在価値)と定め、データとテクノロジーでサステナブルな社会の実現をめざしています。言い換えれば、企業として売り上げや利益などの経済価値を追求するだけでなく、社会イノベーション事業を通して、プラネタリーバウンダリーにかかる問題の解決や人々のウェルビーイング向上など、環境・社会価値の創出をめざしています。この日立のパーパスは、野中先生が提唱されている「二項動態」に通じるところがあるのではないかと考えています。なぜ今、企業にとってパーパスが重要なのか、また、日立が経済価値と環境・社会価値の二項動態を実現する上で何が重要か、先生のお考えをお聞かせください。

野中:まず二項動態とは、一見相反する事柄を状況や目的に応じて、異質な両極端の特質を生かし、跳ぶ発想で新たな地平を見いだすことであると言えます。われわれは日々、選択を迫られていますが、そのときに、大勢がやっている、あるいはやっていないからと、それぞれの選択肢の意味するところを十分に吟味することなく思考停止し、つい、「あれかこれか」と選択しやすい方を選んでいないでしょうか。このような、いずれかを捨て、一方に甘んじるという安易な選択を続けていては、なかなか新しい道は開けません。

他方、他の選択肢を視野に入れながらとことん悩み抜く、その二項が異質であればあるほど、二項のいずれとも異なる新しい道が見えてくることがあります。つまり、物事や問題を「あれかこれか」と対象化して捉える「dichotomy(二項対立)」ではなく、「あれもこれも」の「dynamic duality(二項動態)」で、状況に応じて何をすべきかを機動的に判断・行動するという発想です。二項動態とは、矛盾するように見える二項の異質性、共通性に極限まで向き合い、新しい意味や価値を生み出すイノベーションのプロセスそのものなんですね。

鈴木:二項動態を実現する上で、なぜパーパスが重要になるのでしょうか。

野中:パーパスとは、「何の会社か(What)」ではなく、「何のために存在するか(Why)」を問うものです。「Why」という問いは無限に追求・スパイラルアップすることができますから、突き詰めれば突き詰めるほど存在自体を問うわけです。つまり、パーパスは自分自身にWhyを問い続けさせるダイナミックな性質を持っているため、刻々と動く現実の中において、さらなる進化、自己変革(self-transformation)の原動力になるのです。

日立においても、絶えずWhyを問いながら自己変革を続け、経済価値と環境・社会価値を対立させるのではなく、ダイナミックに共創させていくことが重要だろうと思います。そこで参考になるのは、社会的使命の追求と株主価値向上の二項動態経営を宣言しているエーザイ株式会社の例です。エーザイは1992年の段階で、「ヒューマン・ヘルスケア(以下、hhc)」という企業理念を定めたことも画期的でしたが、2005年には、「本会社の使命は、患者様満足の増大であり、その結果として売上、利益がもたらされ、この使命と結果の順序を重要と考える」という文言を定款に加えました。ここで重要なのは、使命が先で、結果としての利益、と明記している点です。さらに、2022年には、hhcの主役を「患者様と生活者の皆様」へと拡大し、「社会善を通じて、人々の全生涯を支える企業へと進化」すると宣言しています。株主総会を経て、定款を2回変えてまでも、絶えず自己変革し続けてきたわけです。

鈴木:まさにパーパスを問い続けることが、企業のトランスフォーメーションを促す原動力となってきたのですね。

鈴木:存在意義を問い続けることで絶えず自己変革し、経済価値と環境・社会価値を両立していく上では、野中先生が提唱されている「SECIモデル」が重要な役割を果たすのだと思います。改めてSECIモデルについてご教示いただけますでしょうか。

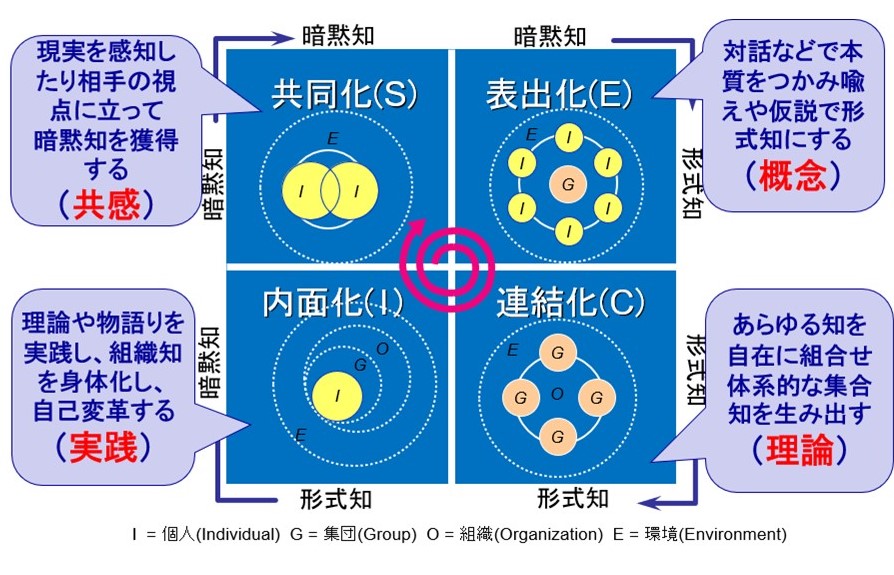

野中:SECIモデルは、個人に眠る暗黙知を源泉として、①個人と個人が暗黙知を共有する「共同化(Socialization)」から始まり、②集団レベルで暗黙知を形式知に変換する「表出化(Externalization)」、さらに③組織レベルで形式知を組み合わせて社会的、組織的に共有できる集合知へと変換する「連結化(Combination)」、④その集合知の実践を通して一人ひとりが暗黙知を豊かにしていく「内面化(Internalization)」というプロセスをモデル化したものです。ここでのポイントは、SECIモデルは個人レベルの知識創造のモデルではないということです。新しい意味や価値の集合的な創造、組織的イノベーションのプロセスを説明した理論であり、個々人に眠る暗黙知を集合的な知恵に変換していく原理を明らかにしたものがSECIモデルなのです。これは、人間とは未来に向かっていく関係性の中で意味や価値を生み出す動的な主体である、という人間観に根差しています。われわれ一人ひとりの無意識を含めた潜在能力である暗黙知を最大限に生かし、それを他者との相互作用によって総結集できる、という考え方です。

科学哲学者のマイケル・ポランニーが、「知識はすべて暗黙知か、暗黙知に根差したものかのどちらかである」*1と語ったようにあらゆる知の源泉は暗黙知にあり、「我々は語ることができるより多くのことを知ることができる」*2のです。暗黙知というものは、いま・ここの文脈において動く「知」であり、主観的で、同時に身体的・感性的・アート的なものです。ここで重要なのは、暗黙知と形式知はつながっており、別々に存在するものではない、という点です。つまり、形式知は暗黙知なしでは創造されず、氷山モデルで例えるならば、水面下にある暗黙知の質量が、水面上の形式知の質量を規定することになります。

資料:野中研究室作成

鈴木:私は、SECIモデルと日立のLumada*3のフレームワークには共通性があると感じています。Lumadaでは、まずお客さまの課題を理解して、日立が持つIT・OT・プロダクトで解決方法を創出・実装し、運用・保守をしながら次の課題に取り組んでいくという、持続的な価値創造のサイクルをめざしています。そこで一番の肝となるのが、お客さまと一緒に、課題について議論したり、解決方法を模索したりするプロセスであり、そのための「場」として、先生に本日ご足労いただいた中央研究所内(東京都国分寺市)に「協創の森」が設立されました。これはまさに、SECIモデルの起点となる共同化を行う場と言えます。

野中:SECIモデルでは、暗黙知と形式知の相互変換プロセスを無限にスパイラルアップさせていくことが重要ですが、その起点は共同化です。これは、個人と個人が知的にぶつかり合い、対話を通して、阿頼耶識*4あるいは無意識を含めた暗黙知を徹底的に言語化していくプロセスです。face to faceの相互作用で、五感を駆使して、全身全霊で他者やモノ、環境に共感しながら、暗黙知の根源まで集団で共有していく、という営みとも言えます。こういった意味で、日立のLumadaはアナログとデジタルをうまく統合しているところが印象的です。Lumadaの事例で、株式会社ニチレイフーズの「最適生産・要員計画自動立案システム」の導入*5について伺った際、これはSECIモデルと非常に近い関係性にあるものだと感じたのです。はじめから計画や分析に入らないというのがSECIモデルと同じで、とても良いと思いました。

鈴木:共同化を実践する上では、どのような点がポイントになるのでしょうか。

野中:日本には「あうんの呼吸」とか「?啄同時(そったくどうじ)」という言葉があるように、共感や対話を通して暗黙知を共同化する能力は、欧米人よりむしろ日本人の方が長(た)けていると思います。一方、『失敗の本質』で私たちが指摘したように、空気を読み過ぎて思考停止しないためにも、異なる主観を持つ個人と個人が全身全霊で知的にぶつかり合うことが不可欠です。ドイツの哲学者であるエトムント・フッサールは、一人ひとり感じた主観を、共感を通して他者と相互作用すること、つまり「相互主観性(Intersubjectivity)」を生み出すことが、社会や組織が共有できる客観的な知の源泉になると説明しました。まさに、この相互主観性を醸成することが非常に重要です。無我夢中で相手と一心同体になって自我を超え、「こうとしか言いようがない」という境地に至ることで、新しい意味や価値が生まれるのではないでしょうか。したがって、ブレーンストーミングというレベルではなく、非日常の場で、しがらみや役職を超え、制限時間を設けないで、胸襟を開いて、侃侃諤諤(かんかんがくがく)の対話を尽くさなければならない。いわば、忖度(そんたく)や妥協を許さない「知的コンバット」を経る必要があります。そうした衝突を乗り越えてこそ、強い共感が生まれるのです。

多くの革新的な企業は、共同化に有効な知的コンバットの場を仕組み化しています。年間1,000点以上も新商品を生み出すアイリスオーヤマ株式会社は、毎週月曜に商品開発に関わるあらゆる部門の社員が一堂に会する「新商品開発会議」を開催し、その場で商品コンセプトや価格、発売可否までのすべてを決めています。その他にも、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの「チームマーチャンダイジング」や本田技研工業株式会社(以下、ホンダ)の「ワイガヤ」などが有名です。ホンダの三部敏宏社長は、ワイガヤの本質は、単にワイワイガヤガヤと話すだけではなく、「書くことにある」とおっしゃっているのが印象的です。真剣勝負で壁一面に発言を記録していき、それを眺めながら対話していると新しいコンセプトがある瞬間、降りてくるのだそうです。この点について、言語学者である井筒俊彦氏は、「書く」という行為は、単なる事実の記録ではない、生きる意味の顕われであり、言霊である「コトバ」の意味を知り、自らの暗黙知を豊かにし、世界を新たに創造する行為なのだと指摘しています。このように、言語化というのも一つの大きなポイントだと思います。

鈴木:知的コンバットの場を仕組み化する、そして「言語化」というのは非常に重要ですね。私も米国駐在時に、現地グローバル企業の研究所を見て回る機会がありましたが、お客さまと対話する場だけではなく、宿泊施設もあり、夜にも食事をしながら議論できるような環境がありました。彼らは、まさに知的コンバットを経て、課題を可視化・言語化し、コンセプトに仕上げていくというプロセスを実践していました。コロナ禍で直接的な対話ができなくなったときに、やはり五感で感じることが非常に重要だと再認識しましたが、コロナ禍を抜けた今、知的コンバットの場としての「協創の森」の存在意義を、改めて得心しました。

鈴木:生成AIは人間の知的生産活動を大きく変化させるポテンシャルがあると言われていますね。生成AIで知識創造の在り方が変化する可能性もあると思うのですが、野中先生は生成AIによって変わるところ、逆に変わらないところは何だと思われますか。

野中:これは難しい質問ですが、いくらAIの技術が進んだとしても、暗黙知が新しい知の源泉である、という知識創造の本質は変わらないと思います。

一方、新しい価値を生み出すイノベーションにおいて、デジタル技術やAIが大きな支援ツールになることは間違いありません。生成AIを駆使することは、形式知を連結・理論化することに役立つでしょうし、知的コンバットのサポート、知の拡大・再生産に資するところが大いにあるのではないかと思います。ただし、一昔前、多くの企業が取り組んだ「ナレッジマネジメント」においては、ITツールによる情報共有や管理など、形式知の共有にフォーカスされすぎた面があるようにも感じます。ナレッジの源泉は暗黙知であるにもかかわらず、暗黙知そのものを豊かにすることは熱心に行われなかったのではないか、という反省は必要です。

知識創造の原点となる共感や本質直観というのは、人間の身体全体で五感も駆使して感じることが起点となります。一方で、身体を持たないAIには共感ができません。そのため、共感を通して現実の背後にある意味や本質を洞察する、暗黙知の最も深いところにある無意識を引き出す、無意識を含めたあらゆる知を自在に組み合わせて新たな意味を創造する、こういったことはAIには難しいように思います。したがって、SECIモデルで言えば、デジタルやAIで支援・代替できるフェーズはもちろんあるけれど、起点となる共同化・共感は今のところ代替できない。さらに、暗黙知を形式知・概念に変換する表出化についても、実は直接経験の質量が重要であり、身体性にひもづく本質直観のようなものが働かないと新しいコンセプトは生まれにくいと思います。

鈴木:生成AIは、あくまでも過去のデータ、過去の知識がベースになっているので、今もしくは未来に起きることに対する知識や知恵はないですからね。やはり価値創造のためには、先生がおっしゃったように、直接、肌で感じ、共感し、体験していくことが起点にあるのですね。生成AIを活用しつつ、私たち人間自身が、知的コンバットを通して価値創造に取り組んでいくことが大事だと理解しました。

鈴木:新しい価値を創造していくためには、それを担う人材、リーダーが非常に大事だと思います。2023年6月に、日立製作所の名誉会長である川村隆さんと対談した際、「アニマルスピリットを持ったリーダーの育成・教育」についての議論で大いに盛り上がりました*6。地球環境問題をはじめとした世界規模の課題や地政学的対立が非常に大きくなっている中で、それらの課題に立ち向かえるリーダーの育成は、いずれの企業においても喫緊の課題と言えます。企業から軍隊に至るまで、多様な組織を対象にリーダーの在り方について研究されている先生の、グローバルリーダーに求められる考え方・資質に対するお考えをお聞かせください。

野中:ここ数年、私は「ヒューマナイジング・ストラテジー(人間くさい戦略)」というコンセプトを提唱しています。これは、過剰計画(オーバープランニング)、過剰分析(オーバーアナリシス)、過剰統制(オーバーコンプライアンス)という、論理分析過多になった日本の組織への警鐘を込めたコンセプトです。閉鎖的で固定化された組織では、創造性の源泉である「野性」が劣化してしまい、イノベーションは起こせません。経営とは人の営為に他なりませんから、経営や戦略を人間に取り戻すために、野性を解放・錬磨する、人間くさい戦略が必要であるという考え方です。相互主観性を提唱したフッサールは、大義なき第1次世界大戦がなぜもたらされたのかと問うたときに、その根源は日常の数学化だと、近代の風潮を批判しました。科学偏重と人間らしさの葛藤というのは、人類における永遠の課題かも知れませんが、数字やデータの奴隷にならないためには、人間としての生き抜く力である野性を発揮し、現実に動く文脈のただ中で数字の背後にある意味を直接つかみ取ることが重要です。

リーダーに求められる資質として、古代ギリシャの哲学者アリストテレスが唱えた徳の一つである「フロネシス(実践知)」も非常に重要です。ダイナミックに変わり続ける現実において、未来の共通善に向かって、都度、より善い洞察・判断を下し、タイムリーに行動する実践知・賢慮こそが、リーダーシップの本質ではないかと考えています。

鈴木:そのようなリーダーを育成するために、企業としては何をすべきでしょうか。

野中:リーダーとしての洞察力・本質直観力の基盤となる暗黙知を豊かにできるかは、質量ともに多様な経験を蓄積してきたかどうかが問われます。そのため、リーダーには、修羅場体験、異質なものとの出会いなどの機会が重要になります。

ソニーグループ株式会社再生の立役者となった前CEOの平井一夫さんは、「感動(KANDO)」というコンセプトを示して、再生の旗印としました。このとき、ソニーの設立趣意書を何度も読み込み、さらに、第一線で活躍する従業員たちと対話を重ねる中で、「感動」という言葉を聞き漏らすことなく、これをソニーのパーパスへと昇華させていきました。そして、全世界を回って70回以上もタウンホールミーティングを行い、社員に語りかけ、一人ひとりに納得させていったそうです。このように、徹底的に対話をやっているのです。これは脱エンジンを掲げるホンダの三部さんもそうですが、日立の再生を担ったリーダーである川村さん、中西さん、東原さん、そして小島さんも、異質な経験によって、真の実践知リーダーとなった方たちではないでしょうか。だからこそ、成功体験に過剰適応せず、前例にとらわれない発想で日立という巨艦の再生に挑み続けられるのだと思います。

リーダーを育てるためには、トップダウンの硬直的・機械的な組織ではなく、しなやかで有機的な自律分散組織をめざすことも重要だと思います。われわれは、1980年代における日本の製造業の開発スタイルを「スクラム」と名付けて、そのイノベーティブな取り組みを分析しました。このモデルは後に、ジェフ・サザーランド博士らによってソフトウエアのアジャイル開発に応用されているのですが、彼とお会いした際、「スクラムの実践は生き方に通じる」と言っていたのです。アジャイルスクラムを真に習得するには、「守破離*7」のように、身体が覚えるまで実際にやってみることが大事なのだと言っていました。守破離を通して自己変革を遂げることで、全員が卓越した存在になり得るのだと言います。現在の日本企業の競争力低下は、組織の硬直化、過剰計画・過剰分析・過剰統制の中で野性が失われた結果だと思います。本来われわれが持っている身体知でもって、「考える前に感じる」ことが大切ですね。

鈴木:野性を備えた実践知のリーダーでなければ、グローバルリーダーたり得ないということですね。

野中:やはりリーダーは、数値を語る前に、ワクワクするような物語を語らないといけないですよね。なぜなら、人を動かすのは論理的・科学的説明ではなく、人間の主観に訴え、行動変革を促す「物語り(narrative)」だからです。頭で理解しても、心が動かなければ、身体は動きませんよね。司馬遼太郎の『坂の上の雲』が、いまだに組織戦略のバイブルとして読まれていることからも、「物語り」の力をよく理解できるのではないでしょうか。

鈴木:世界情勢や事業環境が不透明さを増す中で、日立、そして日立総研が新しい価値を生み出していくためには、どのようなことが重要になるでしょうか。

野中:私は経営学者ですが、原点は幼いころの戦争体験にあります。防衛大学校に1979年から約3年間在籍した際に、戦史を研究し、その研究成果を『失敗の本質』にまとめました。結局、日本軍が敗戦した原因を突き詰めていくと、自己革新能力の欠如に行き着きます。一方、アメリカ海兵隊は太平洋戦争で「水陸両用作戦」という極めて革新的なコンセプトを採用しました。海兵隊は創設以来、陸軍、海軍、空軍のはざまにあって、その存在意義を絶えず問われ続けてきた組織でした。その中で、彼らは常に自身の存在意義を問い直し、「海から陸へ」という作戦、つまり海と陸を二項動態で制する「水陸両用」というコンセプトを生み出しました。その後も、海兵隊は緊急展開部隊、遠征即応部隊などを創設し、実践を通して自己変革をしてきました。2020年には、デビッド・バーガー総司令官(当時)が率いる海兵隊は「戦力デザイン2030」を発表し、陸上戦力を大幅に削減する一方で、海軍の作戦に貢献する態勢への転換を提案しました。このように、時代に合わせて常に自己革新を続けているのです。

私は以前、アメリカ海兵隊の在日幹部に「なぜ、海兵隊は自己革新を怠らない組織であり続けられるのか」と質問したことがあります。すると彼は、「われわれは『なぜ存在するのか』、いつもWhyと問い続けている。海兵隊は、必ずしも予算が潤沢な組織ではないが、考えることにコストはかからない」と言いました。その答えに私は非常に感銘を受けたのです。このように、生きる意味や目的を一人ひとりが当事者意識を持って問い続けることが、二項対立を超えた新しい価値の創造につながるのだと思います。

新しい価値を創造するためには、試行錯誤や挑戦を奨励し、失敗を許容することも大切です。オランダのマーストリヒト大学のポール・イスケ教授は、失敗こそが重要な学習の機会であると捉えて、大学内に「Institute for Brilliant Failures(輝ける失敗研究所)」を創設しました。数値経営が行き過ぎているとも言える今の時代にこそ、このような取り組みが非常に重要になるのではないかと思います。日立のLumadaにおいても、成功事例だけでなく、失敗から学ぶような取り組み、「場」というものがますます重要になるでしょう。自社の中だけでなく、パートナーとともに業界や業種を超えて協創しようとするのですから、Lumadaは非常に野心的な取り組みだと思います。そういった点でも、日立がLumadaという新しいコンセプトを生み出し、発信しているのは大きな意味がある。まさに、自己変革の一つの表れでしょう。日本の未来を担っていく企業の一つとして、頑張ってほしいです。

鈴木:実はこの中央研究所内には、日立が有する幅広い業種・業務の専門的な知見やノウハウ、人材、先端技術を集めた、AI・アナリティクス分野の中核組織であるLumada Data Science Lab.があり、事業部と研究所のメンバーが共同で世界のお客さまの複雑で高度な課題に応えようとしています。まさに協創の「場」を活用し、異業種の企業も含めて直接対話をしながら、簡単に解けないような問題も、お客さまと事業部・研究者が一緒になって解こうと奮闘しています。

野中:組織としてイノベーションを起こすためには、自社がどういう「知の体系」を今持っていて、これからどうしたいかを問う必要があります。研究部門というのは、最先端の人材が集まり実践に結び付ける「知的機動力*8」の結晶体とも言えます。戦略の本質は、いかに新しい知を生み出せるかにかかっていますので、研究部門として、感性や五感で浴びる暗黙知を大切にしながら、業種を超えて、直接的な対話を徹底的にやり抜いてほしいですね。

鈴木:日立総研としても、お客さまの課題、社会の課題を肌で感じることを大事にしていきたいと思います。本日はお忙しい中、示唆に富むさまざまなお話を頂きまして、誠にありがとうございました。

【参考文献】

野中郁次郎・野間幹晴・川田弓子、2023、特別寄稿「二項動態経営」実践論、一橋ビジネスレビュー 2023SPR

野中郁次郎・ジェフ・サザーランド、2020、アジャイル/スクラムから考える開発と経営、行政&情報システム 2020年4月号

https://www.iais.or.jp/articles/articlesa/20200410/202004_01/

「二項が異質であればあるほど、二項のいずれとも異なる新しい道が見えてくる」という、二項動態についての野中先生のお言葉は、「社会イノベーション事業」を推進する日立にとって、大きな励みになりました。また、知識創造企業においては、個人に眠る暗黙知を、対話を通して徹底的に言語化していくプロセスが重要であることを再認識しました。コロナ禍を経て、再び対面での議論が可能になった今、日立総研としましても、知的コンバットを通した共感を起点として、新たな価値の創造にまい進していくとともに、世界のトレンドを肌で感じ取りながら、常に存在意義を問い直し、自己変革を遂げていきたいと思います。

株式会社日立総合計画研究所 取締役会長 鈴木教洋

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。