2025年4月15日

EUが防衛力強化を加速させている。3月に入り、欧州委員会は欧州の防衛に関する白書(White Paper on European Defence)と、総額8,000億ユーロ(約130兆円)の防衛投資拡大などをめざす欧州再軍備計画(ReArm Europe Plan)を発表した。3月6日および同20〜21日に開催されたEU首脳会合では、両提案についてEU首脳間で大筋合意がなされた。EUの新たな防衛強化政策の特徴は、「戦略的自律」の概念の下、防衛能力の増強と同時に、域内の防衛産業の競争力強化をめざしている点にある。

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、欧州の安全保障を巡る環境は大きく変化した。EUは、開戦2週間後には2030年までに防衛能力強化、エネルギー域外依存の低下、産業基盤強化を進める方針を示したベルサイユ宣言を行い、2024年3月には「欧州防衛産業戦略(European Defence Industrial Strategy: EDIS)」を発表、より具体的な防衛産業強化を進めてきた。

2024年11月のトランプ大統領の再選がこの流れを加速した。同大統領の再登場により、冷戦期以降続いてきた「EU-NATO体制」、すなわち米国主導のNATOによる安全保障の下で、EUは防衛力の強化とは切り離された形で経済統合と経済成長をめざす、というEUの発展モデルは、決定的な転換を迫られることとなった。

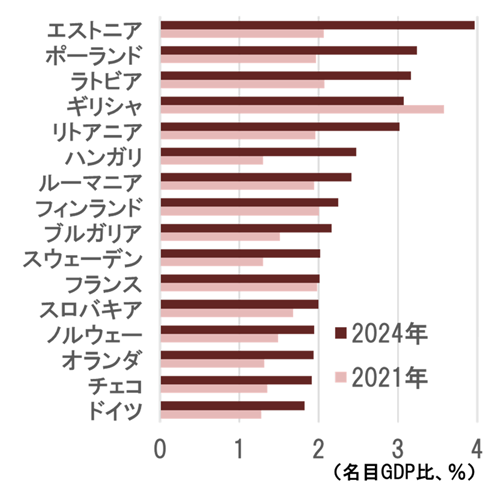

EUの防衛力と産業基盤強化に向けたボトルネックとして、財政規律を維持したまま財源を確保せねばならないというEU特有の問題があった。EUではコロナ禍で2020年より停止していた財政規律維持の枠組みが2023年より再開され、中東欧やバルト諸国などでは、増大する軍事費との両立が困難さを増していた(図1)。

図1:欧州主要国の国防費

3月4日に欧州委員会が発表した“ReArm Europe Plan”は軍備増強に向けた金融支援計画であり、EUは、加盟国の歳出増とEUからの融資により、4年間で総額8,000億ユーロの国防費増加をめざすこととした。

ReArm Europe Planは主に以下の3点からなる。第1は、各国の国防費の拡大である。この実現に向けて、EUは財政規律維持ルールである安定成長協定(Stability and Growth Pact: SGP)から、GDP比1.5%までの国防費の除外を決めた。この施策により、上記8,000億ユーロのうち6,500億ユーロの国防費増加が期待されている。

第2は、加盟国の国防投資拡大に向けたEUとしての融資枠設置である。上記8,000億ユーロのうち、残りの1,500億ユーロがこれによって賄われ、EUはEU債を発行し、市場から資金を調達する。なお、融資は、国防投資を域内の共同公共調達により行うことが融資実行の条件となっている。

第3は、EU中期予算の活用である。具体的には、2028〜2032年の次期EU中期予算において、約4,000億ユーロの地域向け補助金である結束資金(Cohesion Fund)を防衛投資へ活用する。ただし、EUの次期中期予算の議論は2025年央から始まるため、その枠組みについてはこれから議論される。

コロナからの復興基金である「次世代EU」の資金規模が7,500億ユーロであった点を踏まえても、8,000億ユーロのReArm Europe Planの資金規模は大きい。ただし、8,000億ユーロの資金拠出のうち6,500億ユーロについては各加盟国による財政支出であり、EUとしての資金は1,500億ユーロのみである。そのため、EUレベルで協調した軍備拡張ができるのかといった見方もある。

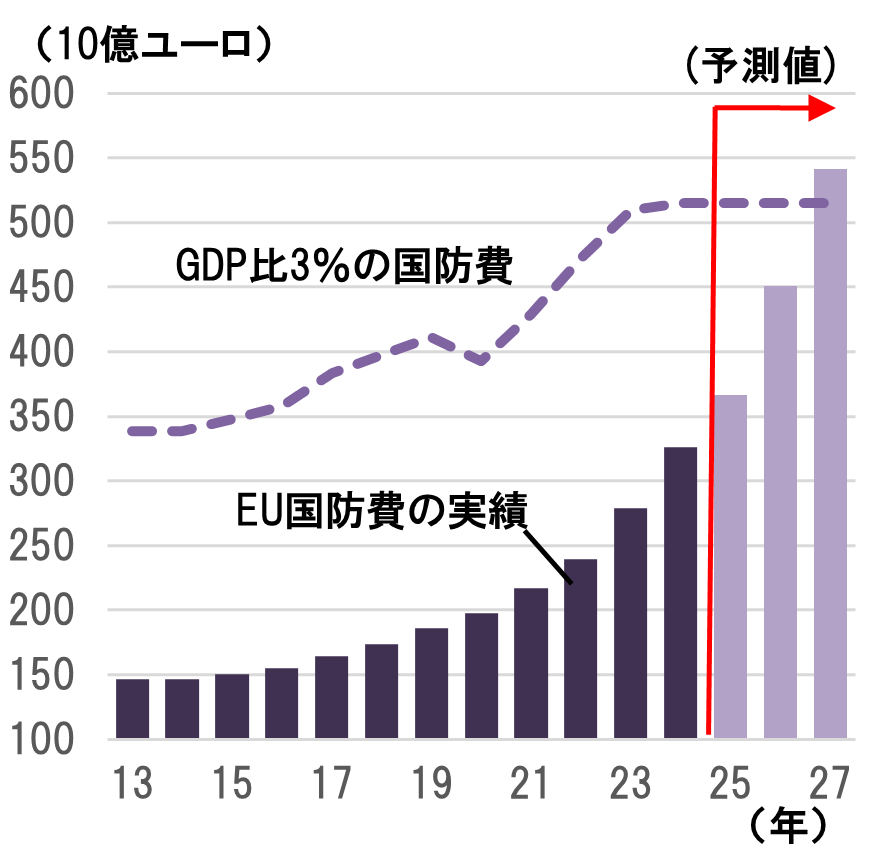

EUにおける防衛力強化は、EU経済を押し上げると予想される。ReArm Europe PlanではGDP比1.5%までの国防費が安定成長協定の枠外とされた。ReArm Europe Planが4年間で8,000億ユーロ(GDP比約4.5%)の規模である点も踏まえると、毎年、GDP比1〜1.5%程度までの漸進的な国防費の増額が、EUとしてめざしている水準と想定され、これは年間で約1,800〜2,700億ユーロの国防費の増加に相当する。この結果、EUの国防費はGDP比3.0〜3.5%まで増加する(図2)。

しかし、EUは米国など域外からの武器輸入が多く、2022年6月から2023年6月のEU加盟国の国防費約750億ユーロのうち、78%はEU域外から調達され、そのうち63%は米国からとされる。国防費増加のGDP押し上げ効果を示す財政乗数は0.5程度との推計が多く、この推計結果に基づけば、GDP押し上げ効果は900〜1,350億ユーロ程度、GDP比では0.6%前後となる。漸進的な国防費増額になると考えれば、2026〜27年を中心に、毎年0.3%ポイント前後のGDP成長率の押し上げになると予想される。

図2:EU27カ国の国防費の推移と見通し

EUの動きに呼応する形で、欧州最大の経済規模を有するドイツでも憲法に当たる基本法が改正され、国防費に関する債務上限の撤廃と、12年間で5,000億ユーロのインフラ投資の拡大を決定した。同国では、2025年2月23日に実施された総選挙において、下野していたキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)が第一党となり、社会民主党(SPD)との連立を前提とした協議が進んでいる。

2009年以降、ドイツでは基本法において、政府の借り入れをGDP比0.35%未満に抑える「債務ブレーキ」と呼ばれる厳格な財政規律維持のルールが守られてきた。しかし、CDUのメルツ次期首相は、国防費拡大の必要性から債務ブレーキ条項の緩和にかじを切り、連立相手となるSPDと合意した。基本法改正案は、緑の党の支持も得て、3月21日に上下院を通過し成立し、国防費に関する債務上限は撤廃された。

基本法改正のポイントは、表1に示す通りである。国防予算のうちGDP比1%を超える支出は、債務ブレーキの適用除外とすることや、12年間で総額5,000億ユーロ(GDP比約11.6%)のインフラ特別基金の設立などがその柱となる。インフラ特別基金は、治安、輸送、病院、エネルギー、教育、科学、R&D、デジタル化などへのインフラ投資に使われる他、緑の党の要求により1,000億ユーロが気候変動対策に活用される。

ドイツ政府が、中期的な財政拡張により、インフラ投資拡大にかじを切ったことは、大きな政策転換といえる。トランプ関税の悪影響を確認する必要があるが、国防力の強化と同時に、近年「欧州の病人」と揶揄(やゆ)される同国経済復活の起爆剤となるかが注目される。

|

|

|

吉田 健一郎(よしだ けんいちろう)

日立総合計画研究所 グローバル情報調査室 主管研究員

米国および欧州の経済・金融情勢の調査に従事。一橋大学商学部卒業後、みずほ総合研究所、同ロンドン事務所長を経て、2021年より現職。

執筆者紹介

吉田 健一郎

グローバル情報調査室

主管研究員

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。