2025年1月27日

国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29、2024年11月11日~24日、アゼルバイジャン)は、2025年以降の先進国から途上国への気候対策資金支援の目標額を決定する期限であったが、先進国と途上国の対立が先鋭化して交渉が難航したため、会期を延長して交渉が行われた。最終的に、現行の資金支援目標額である年間1,000億ドル(約15兆円)の3倍に当たる少なくとも年間3,000億ドルを2035年までに実施する目標を決定した。

決定した資金支援目標額については、インドや島しょ国などが「低すぎる」として反発する一方、EUは「目標額3倍は野心的であり実現可能」と評価している。途上国側は、交渉の過程で年間1兆ドル以上にも言及していたため、途上国側の失望は大きく、気候変動対策を巡る今後の先進国と途上国の協力関係にネガティブな影響を及ぼす可能性がある。

一方、交渉決裂の可能性もあった資金支援の目標額を何とか決着させた点、国家間のカーボンクレジット取引に関するパリ協定6条の詳細ルールに合意した点などは評価できると日立総研では考えている。日立総研によるCOP29の達成度評価は、資金支援分野のウエートが高い中で1.8となった(表1)。また、近年、法的拘束力を持つCOP決定とは別に、COP会合に合わせて、有志国・企業が自主的に野心的なイニシアチブや誓約を発表する例が増加しており、COP29でも多くの取り組みが見られた(表2)。

| 分野 | 成果(合意内容) | ウエート(%) | 評点 |

|---|---|---|---|

| 緩和 |

|

20 | 2.0 |

| 適応 |

|

15 | 1.5 |

| 損失と損害 |

|

15 | 1.5 |

| 資金支援 |

|

50 | 2.0 |

| 総合評価 | 1.8 | ||

| 分野 | 内容 | 参画主体 |

|---|---|---|

| 蓄電池と 電力系統 |

|

世界各国の電力会社、サプライヤー(日立エナジー、シーメンス含む)45社 |

| 石炭火力 |

|

EUと25カ国 (G7では日本と米国が署名せず) |

| 観光業 |

|

50カ国以上 (国名は未公表) |

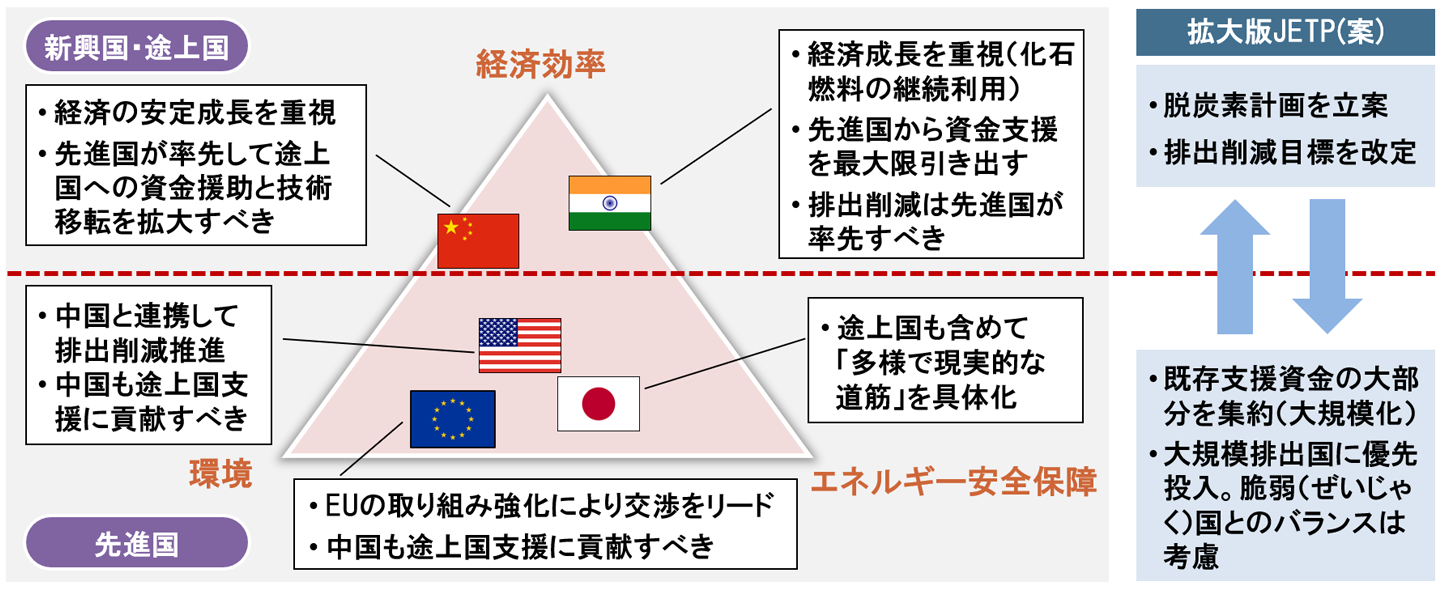

COP29において、各国・地域は、自らの実利を優先して交渉戦術を展開したが、根底には、国・地域ごとの実情を踏まえた上で、3E(環境、経済効率、エネルギー安全保障)のバランスを取りながら脱炭素化を計画する戦略があると想定される(図1)。

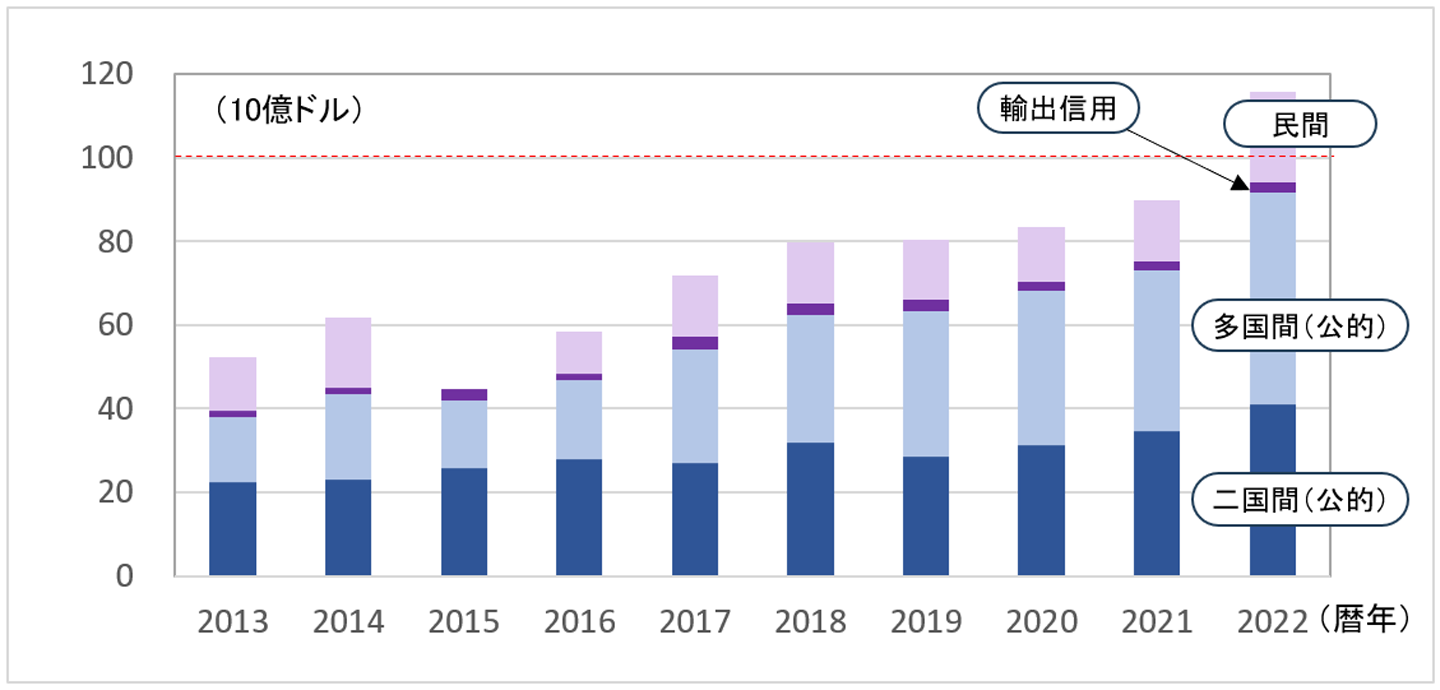

一方で、現行の資金支援目標である年間1,000億ドルは、2020年までの目標であったが、未達成であったため、2025年までの目標に延長された経緯がある。2022年実績でようやく1,000億ドルを達成した(図2)。これを踏まえると、COP29で決定された年間3,000億ドルという資金支援目標を実現するのは容易ではないと言える。

資金支援を巡るCOP29までの議論は、金額規模が中心であり、資金支援の内容の議論は少なかった。今後実行可能な案として、欧州シンクタンクのブリューゲルが提案している「拡大版JETP (Just Energy Transition Partnership)」などの大局的な視点からの提案は検討の余地がある。JETPは、先進国グループによって2021年に設立されて運用が開始されており、南アフリカ、インドネシア、ベトナムなどの脱石炭計画を支援中である。エネルギートランジションの野心的な計画を策定し、それを実現する大規模な資金支援を実施するスキームだが、先進国側からJETPへの資金拠出が不十分との指摘がある。

図1:各国・地域の主張と拡大版JETP(案)

図2:先進国から途上国への気候対策資金支援額の推移

一方で、COP会合が十分なスピードで必要な成果を上げられていないとして、COP改革を訴える声が上がっている。COP29会期中の11月15日、元国連事務総長の潘基文氏や「プラネタリーバウンダリー」提唱者のヨハン・ロックストローム氏らの環境専門家22人が、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局長らに公開書簡を送付し、これを訴えた(表3)。COP29までの経緯を踏まえると、提案①~④は喫緊の課題であると言える。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ①COP議長国選考方法の改善 |

|

| ②スピードアップと規模拡大のためのプロセス改革 |

|

| ③各国目標の実行と説明責任の改善 |

|

| ④気候対策資金支援の確実なトラッキング |

|

| ⑤科学的知見の反映強化 |

|

| ⑥貧困・不平等と地球環境の相互依存を認識 |

|

| ⑦入場資格の公平な付与 |

|

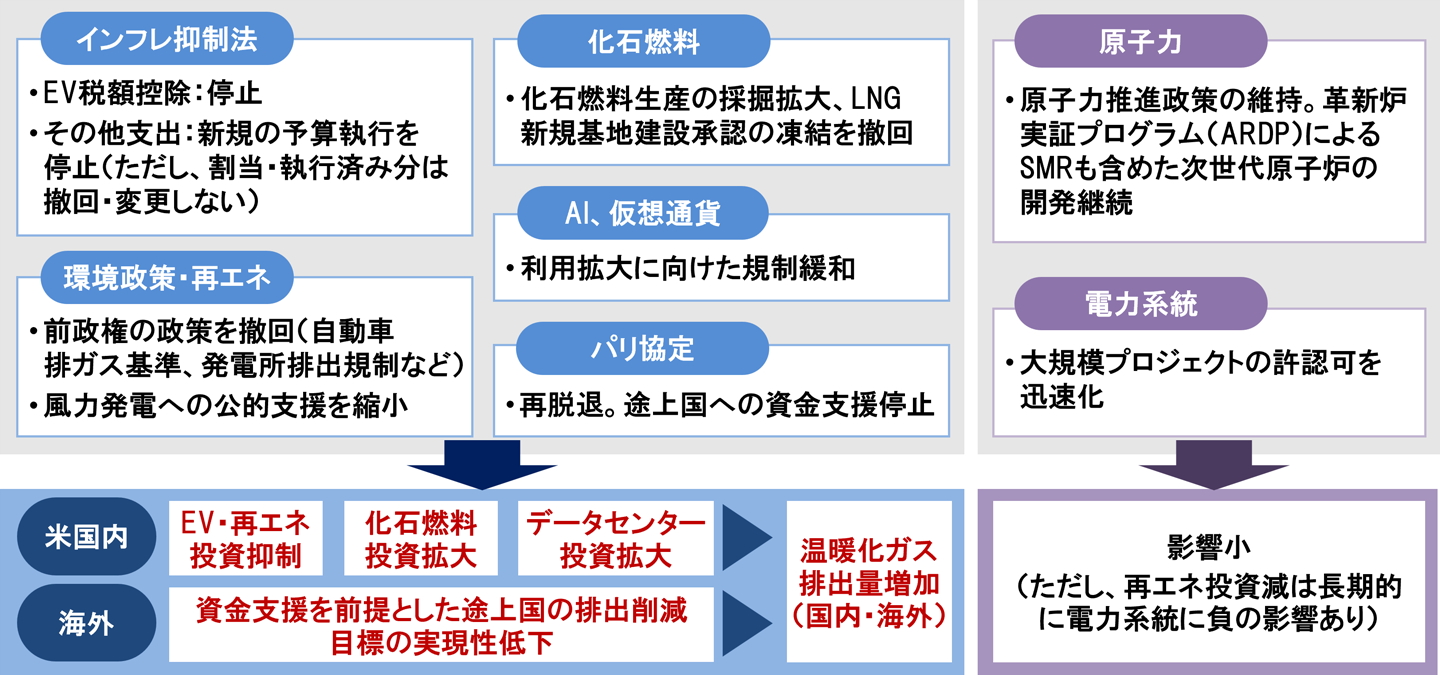

トランプ大統領は、国内の脱炭素政策の見直しとパリ協定からの再脱退を公約としており、就任初日にこれらの政策に関わるいくつかの大統領令に署名した(図3)。第一に、脱炭素政策の見直しは、米国内の温暖化ガス排出量を増加させる方向に働き、米国の2030年目標(温暖化ガス排出量50~52%削減(2005年比))達成が不透明になる。世界第2位の排出国である米国の排出量が増加に転じれば、世界全体の排出量への押し上げ圧力となる。第二に、米国から途上国への資金支援額が大幅に減少することになり、資金支援を前提として将来の排出削減目標を設定している多くの途上国にとって、目標の実現性が低下することになる。

図3:トランプ新政権の政策と想定される影響

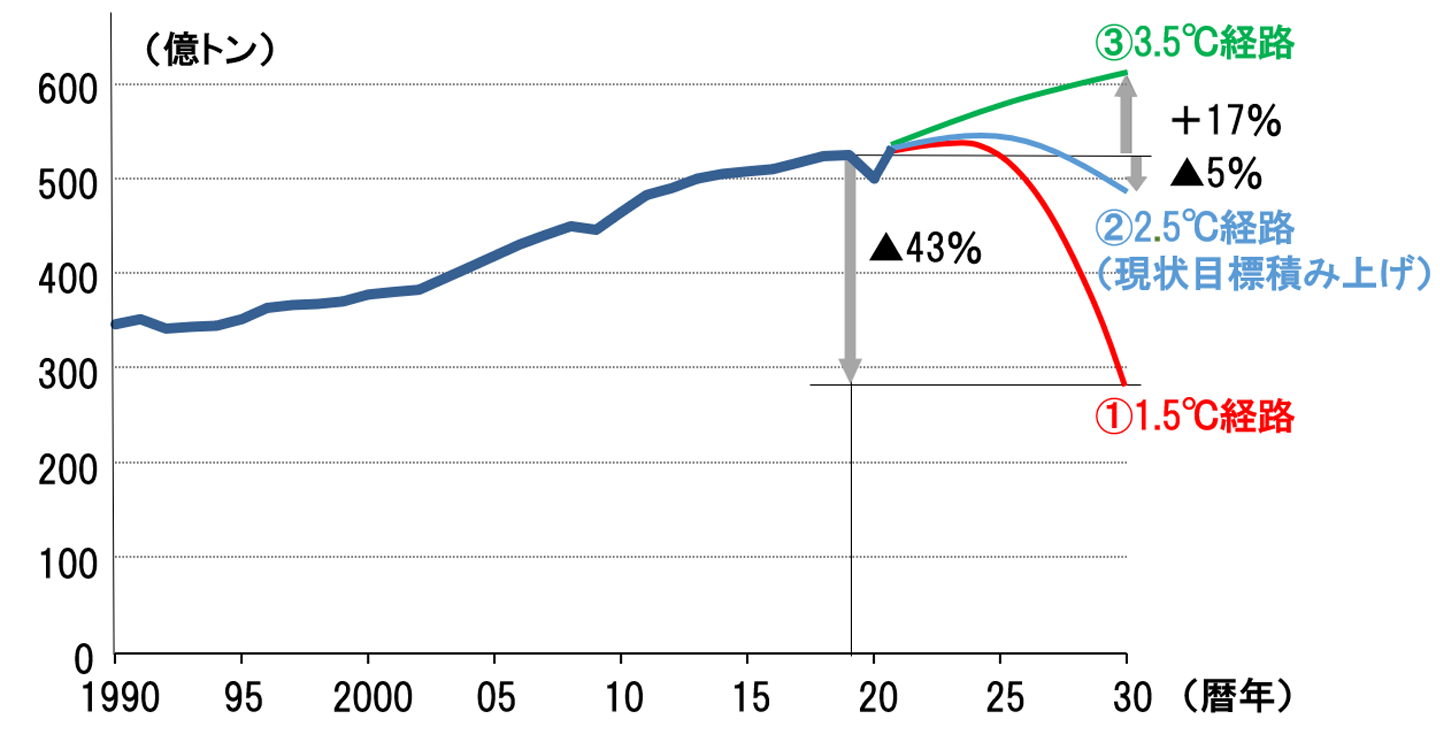

日立総研は、2030年に向けた温暖化ガス排出経路として三つのケースを想定している(表4、図4)。図4中のパリ協定の目標を実現する「①1.5℃経路」と各国の現状目標を積み上げた「②2.5℃経路」の大きなギャップから見て取れるように、「①1.5℃経路」を実現するために2030年排出削減目標を2019年比43%に向けてさらに積み上げるのは相当困難である。加えて、現状、「②2.5℃経路」を実現できるかも不透明になってきている。前述したように、米国の気候変動対策が後退することに加え、途上国への資金支援が不十分となる可能性があるため、世界の二大排出国である中国・米国やインドなどの新興国・途上国の現状目標が未達成となる可能性もある。そのため、「③現状目標未達成の3.5℃経路」をメインケースと考えている。なお、国連環境計画のレポート(2024年10月24日付け)は、各国で現行政策が延長された場合、世界の平均気温は3.1℃上昇すると警鐘を鳴らしている。

| ケース | 2030年の温暖化ガス排出量 | 実現可能性(%) | 相当する他機関の シナリオ |

脱炭素関連市場の規模(年間、兆ドル) |

|---|---|---|---|---|

| ①パリ協定実現: 1.5℃経路 |

|

20 未満 |

IEAのネットゼロ シナリオ(NZE) |

3.5 |

| ②パリ協定未達成: 2.5℃経路 |

|

30 | IEAの公表政策 シナリオ(STEPS) [発表誓約シナリオ (APS)も関連あり] |

2.8 |

| ③現状目標未達成: 3.5℃経路 |

|

50 | 国連環境計画の 現行政策シナリオ |

2.2 |

図4:世界全体の温暖化ガス排出経路

COP29後の大きなマイルストーンは、2035年までの次期排出削減目標(NDC)の提出が行われるCOP30(2025年11月、ブラジル)である。次期排出削減目標は、2025年2月を期限として各国・地域が提出する予定であるが、資金支援目標額3,000億ドルを不満としている途上国が野心的な削減目標を提出するとは考えにくく、世界全体として、パリ協定の1.5℃目標を実現する経路(2035年60%削減、2019年比)に乗る可能性は低い。

COP交渉や各国の政策検討の場で規範的なビジョンとして維持されている1.5℃目標を見直す案も研究者などから提案され始めている。例えば、東京大学公共政策大学院は、温度目標に関する選択肢として以下の三つを挙げている。「②実現可能な温度目標(例えば、2℃目標)に回帰し、排出削減対策と適応対策のバランスを重視する」選択肢を提示している点は重要であり、検討の余地がある。

⇒温度目標に関する選択肢(東京大学公共政策大学院):

しかしながら、世界の平均気温が過去最高を更新しながら気候変動起因の異常気象も頻発している中で、今後も、COPプロセスのモメンタムを維持しようとする政治的な意図が働き、1.5℃目標が修正される可能性は低くなる。加えて、2035年までの排出削減目標が議論されるCOP30を経ながら、2030年目標の見直し機運が高まらない可能性があり、世界の関心が2030年から2035年に移っていくことが懸念される。

坂本 尚史(さかもと なおふみ)

日立総合計画研究所 グローバル情報調査室 シニアストラテジースタッフ

エネルギー・環境分野の政策動向、産業動向の調査などに従事。グローバル戦略やサービス事業戦略の策定などを経て、現職。

執筆者紹介

坂本 尚史

グローバル情報調査室

シニアストラテジースタッフ

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。