所属部署 研究第一部 政策グループ

氏名:吉澤孔明

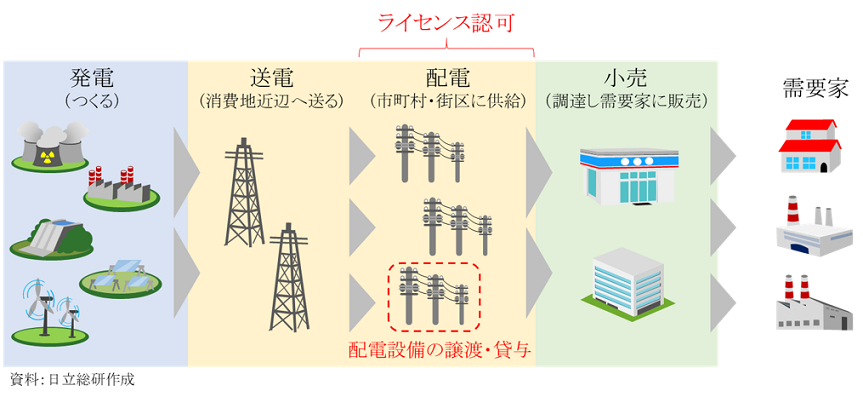

配電ライセンスとは、一般送配電事業者(旧大手電力会社(旧九電力と沖縄電力))が所有する配電網を、一般送配電事業者以外の事業者に譲渡または貸与し、配電系統の運用を行うことを可能とするために、事業の新規参入者に国が与える認可のことです。日本の電力システムは従来、電気をつくる「発電」、電気を送る「送配電」、電気を調達し、需要家に販売する「小売」が、大手電力会社によって一体運営されてきました。しかし、競争促進による電気料金の抑制や技術開発の活発化、設備・技術などへの投資促進のために、政府は2013年から段階的に電力システム改革を推進しており、2020年に発電・送配電・小売が法的に分離*1される予定です。この内、送電(火力発電所などの大規模電源が発電した電力を消費地の近くまで送る機能)と配電(送電された電力を市町村・街区などに供給する機能)は送配電会社として一体運営される予定ですが、2019年度に開催された資源エネルギー庁の委員会では、配電に関する系統運用権をライセンスとして他社に開放することが検討されています。

図1:電力系統の概念図

ライセンスを受けた配電事業者は、一般送配電事業者から譲渡または貸与された配電系統を維持・運用しますが、これは携帯電話業界における仮想移動体通信事業者(MVNO)に類似していると言えます。携帯電話業界では、大手通信事業者が所有する設備を利用して事業を行うMVNOによって、格安スマホ・格安SIMの提供や、動画配信と組み合わせた新たなサービス提供などが起きました。配電ライセンスが交付されることにより、電力業界においても同様のことが期待できます。

例えば、配電事業者による他のエネルギーサービスや、電気自動車(EV)の安価な充電サービスなどの異業種連携サービス創出にもつながることが期待できます。ガス事業者が配電事業に参入する場合、地域の電力需給バランスを監視し、再生可能エネルギーの発電量が需要量を上回った(余剰電力の発生)場合に、運営権を持つ配電網経由で発電事業者から格安で余剰電力を買い取ることで、低コストでの水素などの合成ガス生成が可能になります。IT事業者が配電事業に参入する場合、地域における電力P2P取引*2基盤の整備や、電力の過不足が発生する時間帯を携帯アプリなどで住民に周知し、EVの安価な充電や電力販売価格の高い時間帯でのEVから電力網への売電(V2G)を知らせるサービスなどを提供することが考えられます。

また、自治体による配電事業への出資も考えられます。郊外では今後、人口減少に伴う財政規模の縮小や都市インフラの持続可能性に問題が生じることが懸念されますが、一方で太陽光や風力などの再生可能エネルギーのポテンシャルが高い地域も多く存在します。このような地域において、再生可能エネルギーの余剰電力を有効利用したガス生成・提供やEV充電などの新サービスを行うことにより、住民は安価なエネルギーサービスを受けることが可能になります。自治体は事業収入を公共事業に還元可能であるなど、配電事業を通じた持続可能なまちのインフラづくりに進展する可能性があります。このように、配電ライセンスを取得した自治体出資企業が、地域の産業構造に対応した形で、総合エネルギーサービスとして進展する可能性があります。

配電ライセンスは、電力系統の効率化とレジリエンス向上にも貢献します。これまでの電力システムは、高度経済成長以降急速に増加する電力需要に対し、火力発電所などの大規模電源開発と需要地の位置関係などを基にした送配電網構築、レジリエンス向上のための複線化が進められてきました。ここでは、大規模電源が発電した電力を、電力系統の末端に位置する需要家に供給することが前提とされていました。しかし最近は、太陽光発電や風力発電といった従来想定されていなかった分散型電源が増加したことにより、送配電網に流すことのできる許容量(送電容量)が、あらかじめ決められた値に達する箇所が急増するなど、電源多様化に伴った設備構成の見直し・増強が必要になっています。また、地震や台風、大雨などの自然災害による長期停電が相次いで発生しており、電力の災害耐性向上が急務となっています。このような課題に対し、配電ライセンスによる余剰電力を用いたガス生成やEV充電など、エネルギーサービス多様化は発電と消費とのバランスを実現し、電力の安定供給に寄与します。加えて、電力の地産地消が進むことによって、遠距離の送電時に発生する電力ロスが削減されるなど、電力利用効率の向上が期待できます。

また、山間部や過疎地域など電力需要が減少している地域では、送配電設備の投資・維持・運用の費用対効果が低下することに加え、長距離送電が必要であるため設備の維持・保守が高コストになるといった課題がありますが、電力の地産地消が実現すれば、安定供給に支障のない範囲で送配電設備を削減・縮小することが可能になります。

これまで国内の送電と配電は同会社で運営されてきました。送電・配電間のスムーズな事故情報の連携によって停電箇所の局所化(配電系統の事故情報を送電部門に連携し広域停電を回避)や、電圧調整による電力の安定供給が保たれてきました。今後進展する送電と配電の別会社化に対しては、情報連携の不足による停電の広域化を回避し、従来の一般送配電事業者と同水準の高度な運用を実施し、安定供給を保つ必要があります。例えば、新規参入者に対しては、系統運用や設備更新が適切なタイミングで必要な場所に実施されているか監視する機能や運営基準が重要になります。電力システム改革を先行して実施している米国では、2003年に大規模な停電が発生しましたが、これは新規参入者の系統理解不足や設備メンテナンスの不備が一因とされています。以降、米国では運転員の訓練と認証を義務付けることや、安定供給のための設備メンテナンスや運用基準が作成されるなどの処置がとられており、日本においても検討の余地があると考えます。

また、現在の日本の電力システムは、大手電力会社の送電部門が集中的に需給調整を行っていますが、分散電源の増加に伴いこれを見直す必要が出てくる可能性があります。すでに送電と配電が分離されている英国では送電事業者による需給調整が行われていますが、発電量の35%程度が再生可能エネルギーになっている(2019年1〜3月の実績)ことから、天候の変化に伴う需給状況が地域ごとで著しく異なり、集中的な需給調整が難しくなっています。このため、送電事業者による集中的な需給調整ではなく、配電事業者が分散的に需給調整を行う必要性が議論されています。配電事業者による地域の需給調整は、電力の安定供給だけでなく、前述の複数エネルギーの供給やEVの有効活用などといった余剰電力を活用するサービス創生にもつながります。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。