所属部署 研究第三部 産業グループ

氏名:渡辺敦史

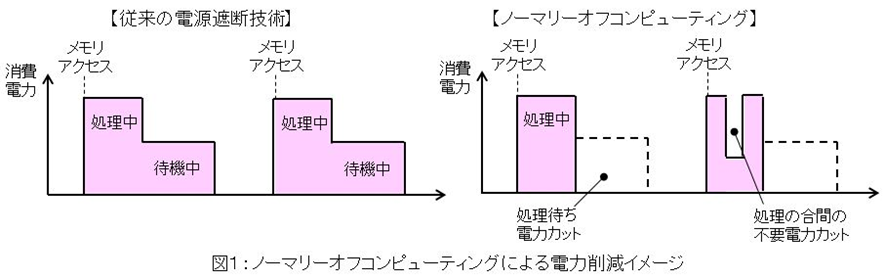

ノーマリーオフコンピューティングとは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が提唱した技術であり、システムとしては動作中(ノーマリー)であっても真に動作すべき構成要素以外の電源を遮断(オフ)することで不要電力を削減する電子デバイスの電源制御技術です。従来の技術では待機電力を消費しますが、ノーマリーオフコンピューティングではこれもカットし、省エネに大きく貢献する技術として期待が高まっています。

資料:各種資料より日立総研作成

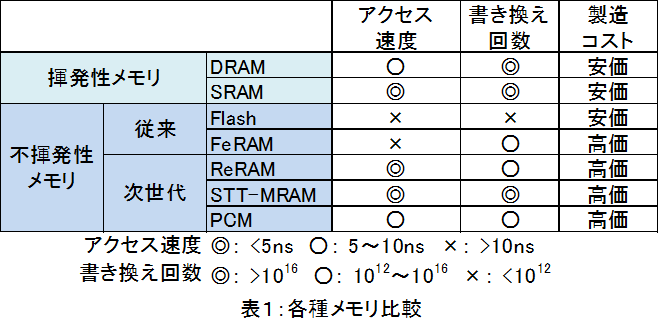

電子デバイスのデータ処理では、MCU(マイクロコントローラユニット)による演算とメモリへの書き込みおよび読み出しが最も電力を消費します。しかし、データ処理中には全てのMCUとメモリが常に動作をしているわけではなく、動作していない素子、回路が存在するにもかかわらず、電源は全てオンの状態になっています。動作していないにもかかわらず電源を遮断できない理由は、MCU内のレジスタやキャッシュメモリなどの一時記憶メモリに、揮発性メモリが用いられており、電源を遮断すると記憶しているデータが消失してしまうからです。このため無電源でもデータが消失しない不揮発性メモリを採用することが必要になりますが、従来の代表的な不揮発性メモリであるフラッシュメモリは、アクセス速度や書き換え回数に制限があり、演算のために高速性と耐久性が求められるレジスタやキャッシュメモリに適用すると演算性能が劣化してしまいます。そこで、大手半導体メーカーは揮発性メモリを使用した場合と同等の演算性能確保を実現させるため、フラッシュメモリに変わるReRAM(抵抗変化型メモリ)、STT-MRAM(磁気メモリ)、PCM(相変化メモリ)などの次世代不揮発性メモリの研究開発を行っています。2016年時点での次世代不揮発性メモリは、揮発性メモリと同等のアクセス速度、書き換え回数などの機能を実現していますが、製造コストが高いため、揮発性メモリと組み合わせたアーキテクチャが必要となり、それに応じた電源制御アルゴリズムを構築しています。

資料:各種資料より日立総研作成

ノーマリーオフコンピューティングはデータセンタや携帯端末などあらゆる機器に組み込まれる電子デバイスに適用できますが、特にセンサの省エネに効果的と考えられています。近年、センサを活用して人やモノ、環境などの状態を把握し、利用者の状況に応じてさまざまなサービスを提供するセンサネットワーク技術が医療、都市、産業などの分野で利用されています。2023年には1兆個を超えるセンサが各種システム機器に組み込まれ、リアルタイムに情報を収集、活用することで社会課題を解決することが期待されています。しかし、センサの課題は、普及に伴う消費電力の増加と設置する際の電源の確保です。

電源確保には有線方式と電池式がありますが、ノーマリーオフコンピューティングは、電池式への応用が期待されています。人の体に埋め込む心臓ペースメーカー、自動車の外界センシングに用いるカメラやレーダー、自ら電波を発信するアクティブRFIDタグ、鉄橋やトンネルなどの外界インフラ監視で用いられる電池式センサでは、電池の充電または交換が必要です。これら電池式センサの保守費用を抑制するために、センサの消費電力を削減して長期安定稼働させること、さらに電池の容量を小さくしてセンサを小型化することが求められています。ノーマリーオフコンピューティングを適用することで、従来と比較してセンサの消費電力を大幅に削減することができます。また電池式センサにおいては、長期安定稼働による大幅な保守費用の削減と小型化が可能となり、有線を設置できない場所での電源確保を容易にします。

センサにノーマリーオフコンピューティングを適用する研究は、NEDOによる「ノーマリーオフコンピューティング基盤技術開発」プロジェクトで行われています。北海道の地方都市向けオンデマンド交通システム実証実験においてバス停の人感センサやウェアラブル端末の生体センサの消費電力を従来の1/10にする技術を開発しています。

センシングの対象によって真に必要なデータ取得頻度は変化します。例えば、センサを用いて設備の定期点検をデジタル化する場合は、1日もしくは1時間に1回、また、心拍数などの生体情報を読み取る場合は、秒もしくはミリ秒レベルのデータ取得頻度になります。従って、多岐にわたるセンシングにノーマリーオフコンピューティングを適用する際は、個々のシステム構築を迅速に行うための設計手法の標準化、消費電力削減効果を検証する実機評価システムやシミュレーション技術が必要になります。また、大手半導体メーカーが次世代不揮発性メモリの開発に取り組む一方、電源制御アルゴリズムを含むソフトウエアの研究は進んでいないのが現状です。官民協同でソフトウエア開発の強化推進に取り組むことでノーマリーオフコンピューティングにおける日本の技術優位性が確保できると考えられます。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。