所属部署 技術戦略グループ

氏名:永易久志

神経経済学(Neuroeconomics)とは、神経科学と経済学が融合した学際的な学問のことです。神経科学を活用して経済活動における意思決定の仕組みを解明するなど、近年研究が活発化しています。その背景には主に心理面から経済行動を究明する行動経済学の進展および脳の機能を解明する神経科学の発展があります。ダニエル・カーネマンのノーベル経済学賞受賞や"脳トレ"ブームは記憶に新しいでしょう。さらに研究手法の発達も寄与しており、例えば被験者に損傷を与えずに脳の活動を計測して画像化するニューロイメージング技術の向上が挙げられます。もともと米国を中心に研究が行われてきましたが、最近では日本においても過剰債務に陥る際の意思決定の傾向や初対面の取引相手が信頼できるかどうかの見極めプロセスなど、さまざまなトピックで盛んに研究が行われています。

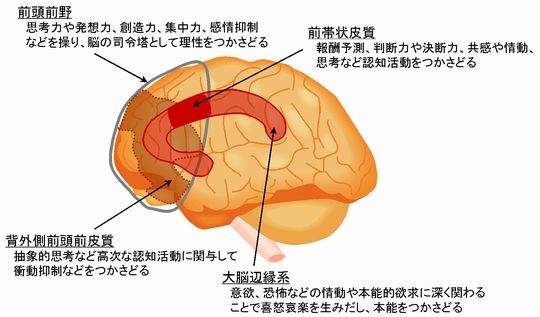

我々の生活は意思決定の連続といえます。例えば株式投資を考えてみましょう。株式に投資する際、長期的な視点でポートフォリオを決定し、それに従うことで安定的に利益が得られることを理解しているつもりでも、目の前で暴騰している株につい飛び付いたがために大損をしてしまったという話を耳にしたことがあると思います。このような意思決定は一体どのように行われているのでしょうか。この問いに対して、ニューロイメージング技術を用いた研究*1が興味深い結果を示しています。それによると、情動をつかさどる「大脳辺縁系」と理性をつかさどる「前頭前野」の活動が競合し、どちらが優勢となるかで意思決定が異なるというのです(図表1参照)。すなわち、前者が後者よりも勝れば感情的になって今すぐに報酬を得ようとし、逆に前者が後者に負ければ理性的に冷静な判断を下して将来まで報酬を待つことが明らかとなりました。これは、いわば自分の中に複数の意思決定者が存在し、誰の意見が押し通されるかによって決断が異なることを意味しています。

図表1.脳の部位とその機能

資料:各種資料を基に日立総研作成

また、金銭に関わる意思決定を行う人が専門家から助言を受けると、たとえそれらが道理にかなわない場合においても、判断や思考を担うはずの「前帯状皮質」と「背外側前頭前皮質」が活性化せず、しばしば活動停止さえするという実験結果*2もあります。つまり、与えられた情報が専門家からもたらされたと分かるやいなや、自分自身で考えることを放棄しているのです。これは、"どのような情報か"ではなく"誰からの情報か"に意思決定が大きく左右されることを示しています。以上の例は、個々人が必ずしも合理的なホモ・エコノミスト(経済人)ではなく、感情や権威などに心理的影響を大きく受けて経済活動を行っていることを示唆しています。これは、行動経済学における主張を神経経済学によって裏付けていることにほかなりません。

現在の神経経済学の研究では、証券投資など個別の経済行動が分析されており、まずはこのような個々の事例分析が進展すると考えられます。先に挙げた株式投資の例でいえば、長期的な投資ポートフォリオと短期的な株式売買における決定プロセスの相違解明や、機関投資家やエコノミスト、アナリストの動向が個人投資家の投資行動に与える影響分析などです。そしてこれらの分析を統合することで、脳の仕組みや神経システムを反映した行動モデルがつくられ、ひいては、経済活動のより正確な予測が可能となるでしょう。例えば、金融バブルの発生プロセスや人間の集団心理が一因となり引き起こされると考えられるアノマリー*3をモデリングできるようになれば、証券市場の動向やバブル発生の高精度な予測も可能となるかもしれません。ゆくゆくは、人間に内在する経済行動原理が解明され、その原理に基づいた新たな経済理論が生み出されると考えられます。このように、神経経済学は複雑な心のメカニズムをひもとくことによって、経済のメカニズムを現実に即して解き明かそうとする実践的な学問といえます。そして、政策や事業戦略およびそれらの影響分析などに人間の思考や行動パターンを織り込むことができれば、より効果的に国や企業の施策を実現できるでしょう。経済分野にとどまらず多彩な分野への応用の可能性を秘めており、今後のさらなる発展が期待されます。

機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。